時政新聞眼丨再赴陜西考察,,習(xí)近平關(guān)注這些“國之大者”

去年4月,,習(xí)近平總書記在陜西考察時,諄諄告誡各級黨委和領(lǐng)導(dǎo)干部:要自覺講政治,,對國之大者一定要心中有數(shù),。時隔一年多,本月13日,,總書記再赴陜西考察,。透過第一天的行程,可以看到他的殷殷關(guān)切,,可以領(lǐng)悟何為“國之大者”,。

重播

當(dāng)前時間1:11

/

時長1:11

高清

畫質(zhì)

靜音(m)

全屏(f)

加載完畢:100.00%

畫中畫

△獨家視頻丨習(xí)近平在陜西榆林考察調(diào)研

△9月13日考察點示意圖

首站看煤化工項目:

綠色發(fā)展 鮮明導(dǎo)向

13日上午,習(xí)近平來到國家能源集團(tuán)榆林化工有限公司,,了解循環(huán)經(jīng)濟(jì)煤炭綜合利用項目建設(shè)情況,。

這個項目,是國家發(fā)改委在“十三五”期間核準(zhǔn)的最大單體煤化工項目,,總投資超過1200億元,。

△俯瞰國能榆林化工有限公司,管廊櫛比,、塔罐林立,。(總臺記者白龍飛拍攝)

何謂煤化工?簡單說,就是以煤為原料,,經(jīng)化學(xué)加工使煤轉(zhuǎn)化為氣體,、液體和固體燃料以及化學(xué)品的過程。

項目負(fù)責(zé)人張先松說,,榆林化工實現(xiàn)了從煤炭到甲醇,、再到聚烯烴及各種化工產(chǎn)品的完整產(chǎn)業(yè)鏈條。

△榆林化工年產(chǎn)40萬噸的乙二醇項目,。(總臺央視記者許永松拍攝)

△榆林化工張先松,。(總臺央視記者許永松拍攝)

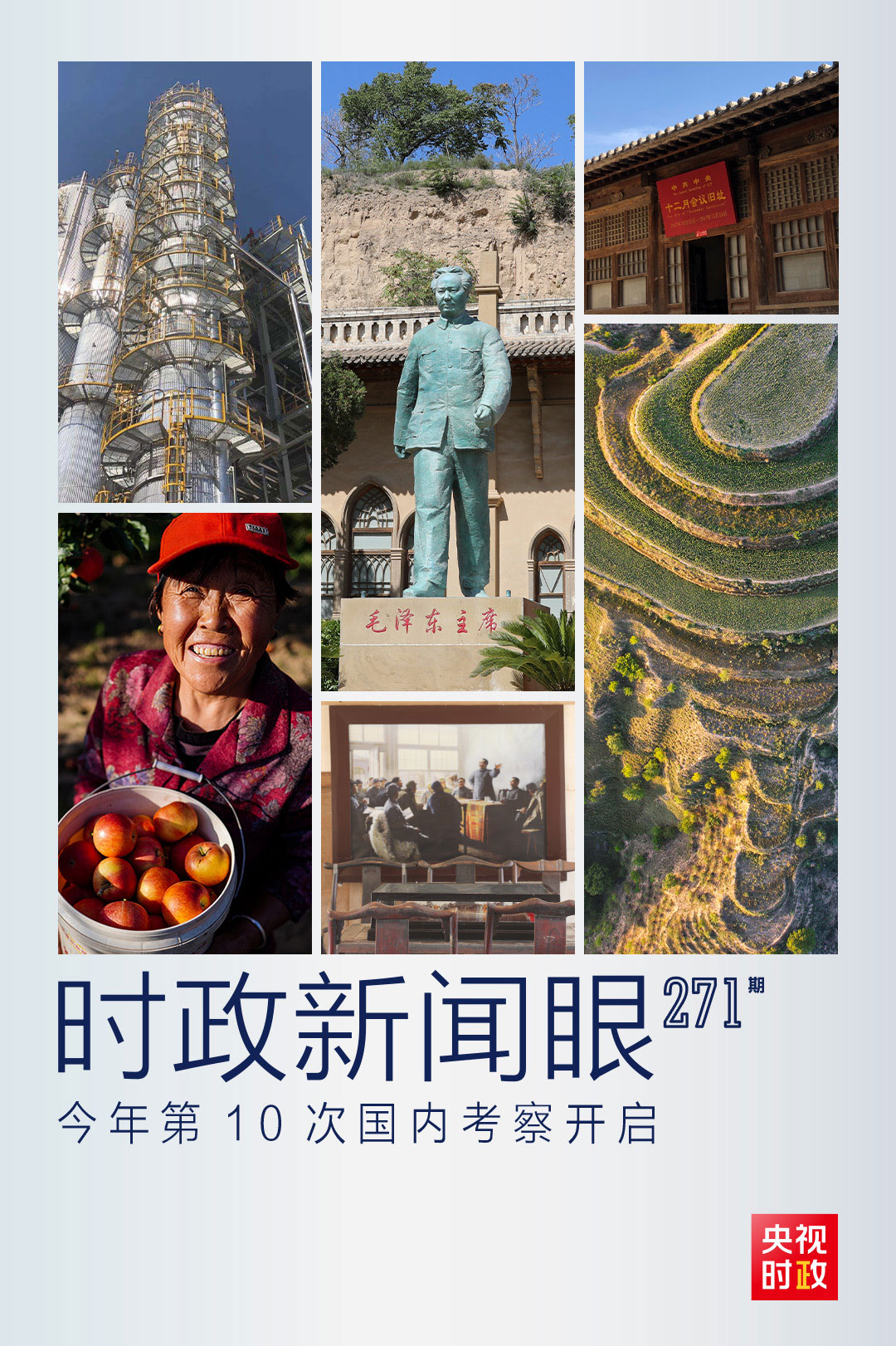

整個過程,如果用顏色變化來形容,,是“化黑為白”,;如果用最終成果來評價,是“低碳環(huán)保”,,因為產(chǎn)業(yè)鏈中誕生了“可降解材料”,。

張先松給《時政新聞眼》展示了榆林化工的創(chuàng)新轉(zhuǎn)型產(chǎn)品:用醫(yī)用可降解材料制造的可吸收縫合線、骨骼支架,,能夠減少白色污染的可降解一次性塑料用品······

△現(xiàn)場陳列的可吸收縫合線,、骨骼支架等。(總臺央視記者姚瑤拍攝)

“化黑為白”的背后,,是總書記十分看重的綠色發(fā)展和循環(huán)經(jīng)濟(jì),。

今年4月30日,他在主持中央政治局第29次集體學(xué)習(xí)時說,,要抓住資源利用這個源頭,,推進(jìn)資源總量管理、科學(xué)配置,、全面節(jié)約,、循環(huán)利用,全面提高資源利用效率,。

△全生物降解塑料袋,。(總臺央視記者李輝拍攝)

總書記為什么看重綠色發(fā)展、循環(huán)經(jīng)濟(jì),?一個重要原因是,,目前我國的生產(chǎn)和生活體系向綠色低碳轉(zhuǎn)型的壓力都很大,實現(xiàn)2030年前碳排放達(dá)峰,、2060年前碳中和的目標(biāo)任務(wù)極其艱巨,。

承諾早已作出。今年4月17日,,習(xí)近平在同法國德國領(lǐng)導(dǎo)人舉行視頻峰會時重申,,中方言必行,,行必果,我們將碳達(dá)峰,、碳中和納入生態(tài)文明建設(shè)整體布局,,全面推行綠色低碳循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

△榆林化工中心控制室,。(總臺央視記者馬超拍攝)

五年前,,2016年7月,習(xí)近平曾在寧東能源化工基地考察當(dāng)時世界上單體規(guī)模最大的煤制油項目,。他當(dāng)時強(qiáng)調(diào),“社會主義是干出來的,!”

這次赴陜北,,總書記首站看煤炭綜合利用項目,也是在宣示:要堅持綠色發(fā)展理念,,建設(shè)人與自然和諧共生的美麗中國,。

△榆林化工。(總臺央視記者黃京輝拍攝)

情系黃土高原:

永續(xù)發(fā)展 千秋大計

生態(tài)興則文明興,,生態(tài)衰則文明衰,。

2018年5月,習(xí)近平總書記在全國生態(tài)環(huán)境保護(hù)大會舉例說:“河西走廊,、黃土高原都曾經(jīng)水豐草茂,,由于毀林開荒、亂砍濫伐,,致使生態(tài)環(huán)境遭到嚴(yán)重破壞,,加劇了經(jīng)濟(jì)衰落。”

這位從黃土高原走出來的最高領(lǐng)導(dǎo)人,,始終關(guān)注著永續(xù)發(fā)展的千秋大計,。

13日,習(xí)近平來到米脂縣銀州街道高西溝村考察,,關(guān)注推進(jìn)水土流失治理等情況,。

△日出時分,天光照亮高西溝村,,黃色與綠色交織在一起,。(總臺國廣記者李晉拍攝)

高西溝位于米脂縣城北20公里處, 是典型的黃土高原丘陵溝壑區(qū),。

從上世紀(jì)50年代開始,,村民們經(jīng)過幾代人的努力,推動形成了“三二一”模式,,也就是三份林地,、二份草地,、一份田地。高西溝從一個水土流失的禿山溝,,治理成為山清水秀的“好江南”,。

△高西溝村林草覆蓋率達(dá)到70%。(總臺國廣記者李晉拍攝)

高西溝村堅持退耕還林還草,,還發(fā)展起了小米,、蘋果、養(yǎng)殖等產(chǎn)業(yè),。

小米,,就是去皮之后的谷子。高西溝村所在的米脂縣,,“以其地有米脂水,,沃壤宜粟,米汁淅之如脂”而得名,,是中國綠色生態(tài)小米之鄉(xiāng),。米脂有著季度溫差、晝夜溫差較大的氣候特點,,適宜種植谷子等雜糧作物,。再過月余,這里就將迎來谷子豐收的時節(jié),。

△成熟前的谷穗,,外表呈現(xiàn)黃綠色。(總臺央視記者段德文拍攝)

習(xí)近平深諳黃土高原的治理之道,。2019年9月18日,,他在黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展座談會上說,“水土保持不是簡單挖幾個坑種幾棵樹,,黃土高原降雨量少,,能不能種樹,種什么樹合適,,要搞清楚再干,。”

△山地蘋果被當(dāng)?shù)卮迕穹Q為致富的“金果果”。(總臺國廣記者李晉拍攝)

習(xí)近平也十分看重陜西生態(tài)的深遠(yuǎn)影響,。去年4月,,他考察陜西的第一站就是登秦嶺???span id="mphxerk80ooy" class="red">書記強(qiáng)調(diào),,秦嶺和合南北、澤被天下,,是我國的中央水塔,,是中華民族的祖脈和中華文化的重要象征,。

正是在秦嶺之上,總書記作出告誡:要當(dāng)好秦嶺生態(tài)衛(wèi)士,,決不能重蹈覆轍,,決不能在歷史上留下罵名。要自覺講政治,,對國之大者要心中有數(shù),,“不能只停留在口號上”。

△高西溝村黨支部書記姜良彪今年6月被評為“全國優(yōu)秀黨務(wù)工作者”,。(總臺央視記者彭漢明拍攝)

針對生態(tài)環(huán)境修復(fù)和改善這一難題,,今年4月30日,習(xí)近平在主持中央政治局第29次集體學(xué)習(xí)時指出,,要推進(jìn)山水林田湖草沙一體化保護(hù)和修復(fù),,要建立健全生態(tài)產(chǎn)品價值實現(xiàn)機(jī)制,要科學(xué)推進(jìn)荒漠化,、石漠化、水土流失綜合治理,。

總書記此次考察的高西溝村,,走出了一條生態(tài)與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的路子,也為黃土高原生態(tài)保護(hù)提供了一面鏡子,。

△高西溝村民正在谷子地除草,。(總臺國廣記者李晉拍攝)

楊家溝革命舊址:

洞察時代大勢 把握歷史主動

今年是建黨百年,陜西是革命老區(qū),。此時此地,,鑒往知來。

陜西考察第一天,,習(xí)近平還來到米脂縣城東南23公里處的楊家溝革命舊址,。這處舊址曾是中共中央機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)戰(zhàn)陜北期間的落腳點。它有著典型的陜北窯洞風(fēng)格,,坐落在黃土高原上,。

△俯瞰楊家溝村。(總臺央視記者李煒拍攝)

1947年11月22日,,毛澤東,、周恩來、任弼時率領(lǐng)中共中央機(jī)關(guān)來到楊家溝村,,在這里戰(zhàn)斗,、生活了約120天。1948年3月21日,,他們離開楊家溝,,東渡黃河前往河北西柏坡,。

△中共中央“十二月會議”舊址。(總臺央視記者許永松拍攝)

走進(jìn)革命舊址,,可以看到毛澤東,、周恩來等同志的舊居,還有中共中央“十二月會議”舊址,。正是在這里,,中國共產(chǎn)黨迎來了從轉(zhuǎn)戰(zhàn)陜北到奪取全國勝利的歷史轉(zhuǎn)折點。

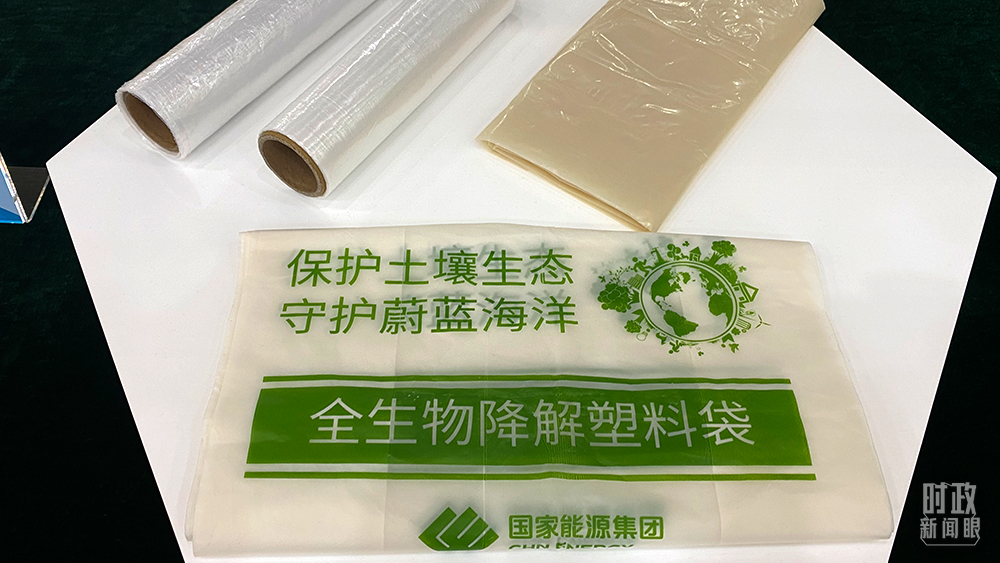

在歷史重大轉(zhuǎn)折到來之時,,毛澤東預(yù)判革命形勢,、制定正確對策,在楊家溝寫下著名的《目前形勢和我們的任務(wù)》,,闡明了我黨奪取全國勝利的政治,、經(jīng)濟(jì)綱領(lǐng)和軍事原則。

△毛澤東同志舊居場景還原,。(總臺央視記者盧心雨拍攝)

△舊居中展示的文物《目前形勢和我們的任務(wù)》,。(總臺央廣記者劉會民拍攝)

歷史的意義在于它告訴我們從哪里來,我們現(xiàn)在身處何方,,我們應(yīng)往哪里去,。歷史讓我們透過前人的經(jīng)驗,明白成功的內(nèi)在邏輯,,獲得新的思考和進(jìn)步,。

遙想七十多年前,身處山溝溝里的老一輩無產(chǎn)階級革命家,,端起歷史深處的望遠(yuǎn)鏡,,打量到了革命勝利的“桅桿”,預(yù)見到一個歷史的轉(zhuǎn)折點即將到來,,而且掌握了奪取最終勝利的“武器”,。

△“十二月會議”場景還原,墻壁上的照片翻拍自畫家靳尚誼于1977年創(chuàng)作的布上油畫《黨的十二月會議》,。(總臺央廣記者劉會民,、央視記者許永松拍攝)

“度之往事,驗之來事,,參之平素,,可則決之。”今天的中國共產(chǎn)黨人,,亦當(dāng)以史為鏡,,洞察時代大勢,把握歷史主動,,進(jìn)行艱辛探索,,開創(chuàng)屬于我們這一代人的歷史偉業(yè),。

曙光就在前面,我們應(yīng)當(dāng)努力,!