學(xué)習(xí)故事會丨-30℃到800℃ 感知北京冬奧賽場

1月4日,習(xí)近平總書記先后來到國家速滑館,,北京冬奧會,、冬殘奧會主媒體中心,北京冬奧村(冬殘奧村),,北京冬奧運行指揮部調(diào)度中心,,二七廠冰雪項目訓(xùn)練基地,實地了解北京2022年冬奧會,、冬殘奧會籌辦備賽工作情況,看望慰問運動員,、教練員,、運行管理人員、服務(wù)保障人員,、科研人員,、媒體記者和志愿者等,向大家致以新年祝福,。

再過30天,,北京冬奧會的大幕即將拉開。

“我們將竭誠為世界奉獻一屆奧運盛會,。”新年前夕,,習(xí)近平主席在二〇二二年新年賀詞中再次向世界表達中國態(tài)度。

踔厲奮發(fā),、篤行不怠,,習(xí)主席的新年賀詞催人奮進。

“我們準(zhǔn)備好了,!”

所有競賽場館全部完工,、賽事組織和服務(wù)保障工作穩(wěn)步推進、冬奧備戰(zhàn)扎實有序……冬奧會備戰(zhàn)現(xiàn)場的廣大冬奧筑夢者和冰雪追夢人,,在有條不紊推進各項工作中,,譜寫一曲曲動聽的“冰與火”之歌,讓世界感知中國人民“一起向未來”的熾熱與真誠,。

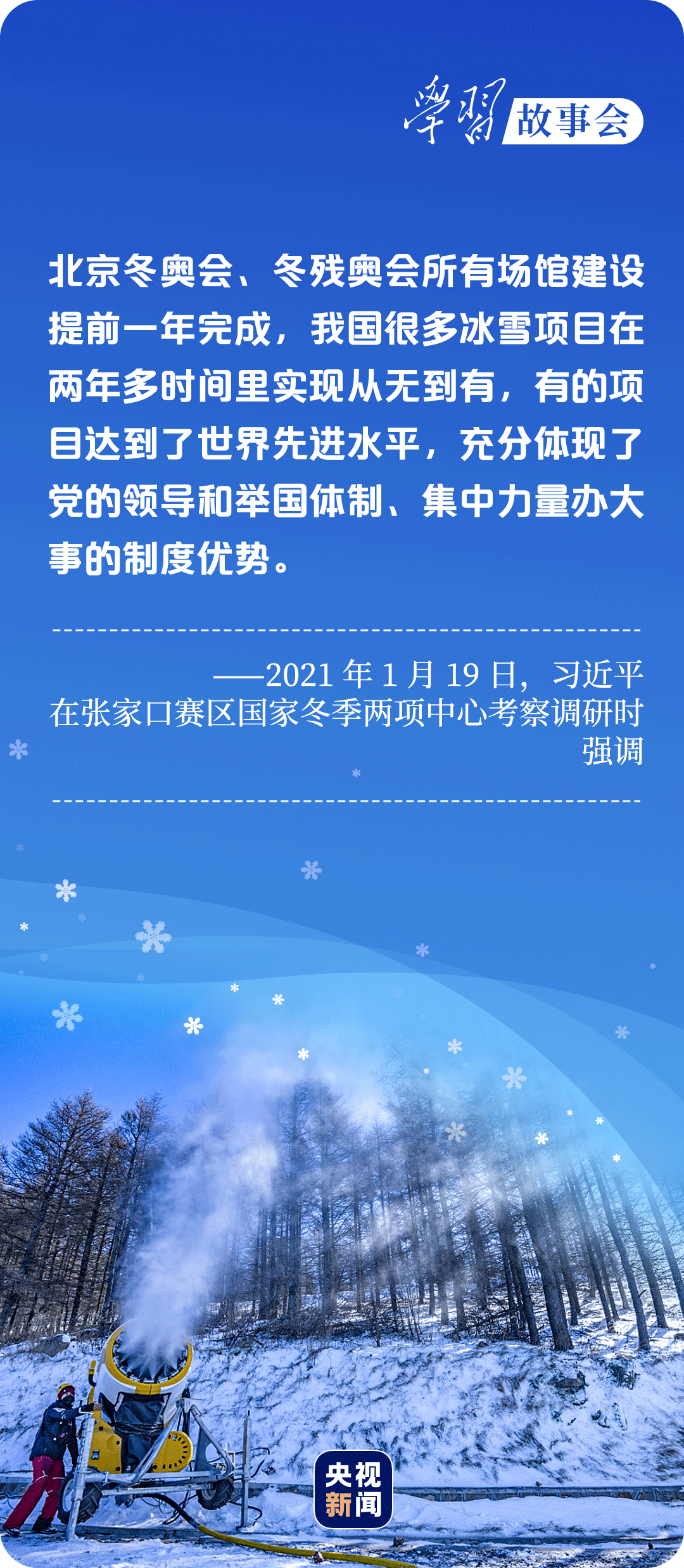

冬季,,位于北京西北部的小海坨山之巔,海拔2198米,,陣風(fēng)可達11級,,氣溫低至-30℃。造雪機,、壓雪車的作業(yè)聲穿透夜幕,。

2021年11月15日起,,伴隨著數(shù)十臺造雪機發(fā)出的轟鳴聲,北京冬奧會延慶賽區(qū),、有著“雪飛燕”之稱的國家高山滑雪中心正式開啟賽時高山滑雪項目造雪工作,。

“到1月1日,我們已經(jīng)完成了整體的76%左右,。1月10日造完雪后,,賽道雪的厚度平均在1.5米到2米左右。壓雪車也在24小時不間斷工作,。”國家高山滑雪中心場館運行團隊工作人員說,。

高山滑雪項目被稱作“冬奧會皇冠上的明珠”,速度,、激情,、心跳,源于賽道的難度,。根據(jù)冬奧高山滑雪比賽賽道標(biāo)準(zhǔn),,為保證運動員高速滑行,雪道表面須保持結(jié)晶狀態(tài),。

造雪作為“冰狀雪”賽道制作的第一環(huán)節(jié)尤為重要,。

“20人每天分兩個班次24小時持續(xù)作業(yè)。”工作人員稱,,為保證所造的雪能最大限度落在賽道上,,造雪隊員每隔一小時便需要實地查看造雪情況。

“苦是苦,,但是想一想,,2022年北京冬奧會是為國家出力!”“以后我會跟孩子說,,北京2022年冬奧會我參與了,!”造雪、壓雪,、索道,、高山救援、賽道安全防護……誕生于2018年7月2日的國家高山滑雪中心山地運行團隊,,隊員們個個堪稱“雪上飛虎”,。因為熱愛滑雪,期待冬奧,,他們選擇置身“舞臺”幕后,,克服重重困難,共赴北京冬奧會的冰雪之約。

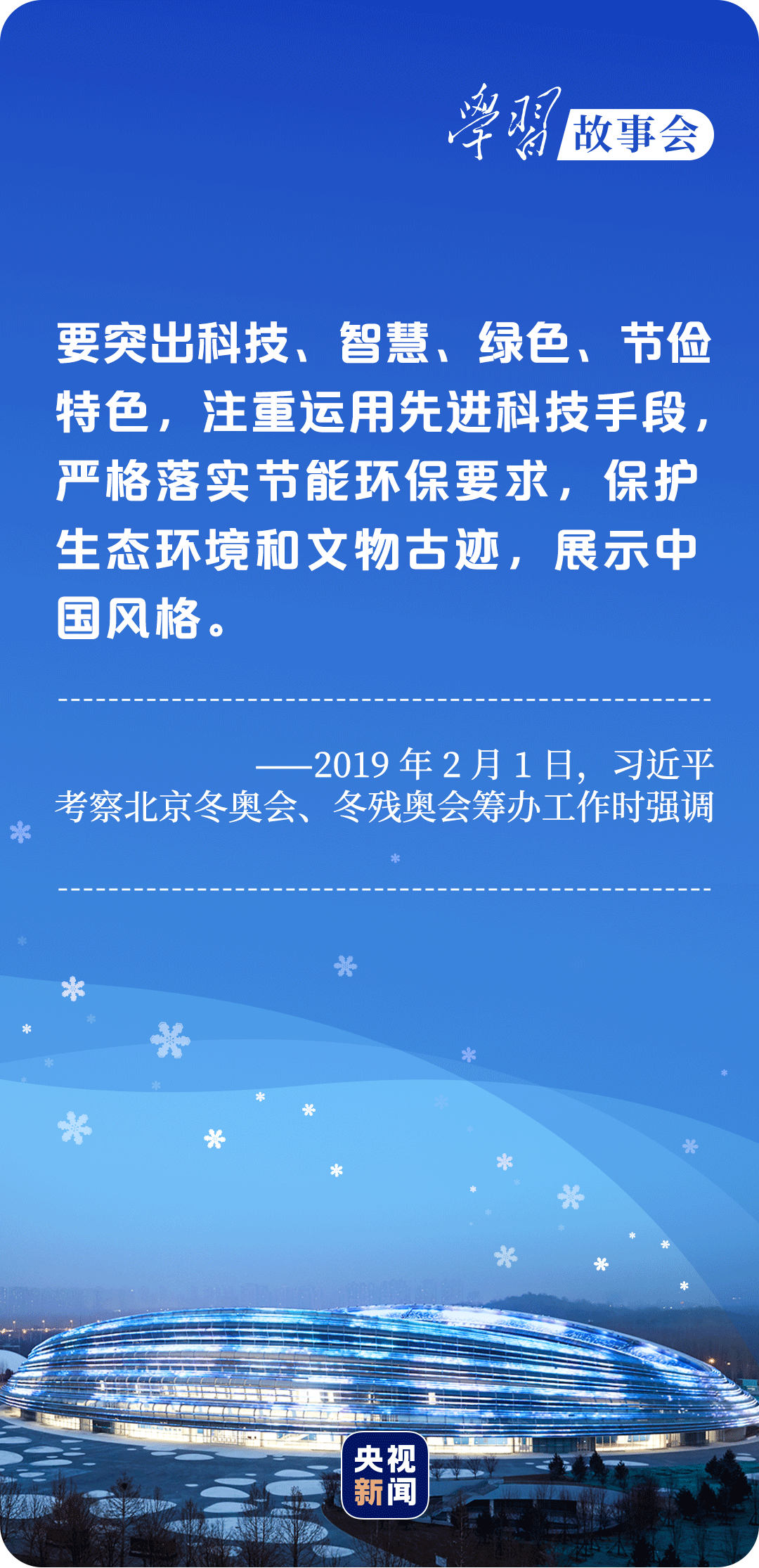

制冰,,是冬奧會場館技術(shù)實力的綜合展現(xiàn),。光滑穩(wěn)定的冰面,在冰雪項目高水平競技中尤為關(guān)鍵,。場館冰面溫差越小,,冰面就越平整,硬度也越均勻,。按照國際滑聯(lián)的要求,,冰面溫差不能超過1.5℃。

作為北京冬奧會速度滑冰的比賽場館,,國家速滑館“冰絲帶”的冰面被稱作是“最快的冰”,。

“最快的冰”從何而來?

“冰絲帶”是全球首個采用二氧化碳跨臨界直冷制冰技術(shù)的冬奧速度滑冰場館,。這是目前世界上最先進,、環(huán)保的制冰技術(shù),碳排放值趨近于零,。和傳統(tǒng)技術(shù)相比,這種制冰方式不僅可以提升20%以上效能,,冰溫也更均勻,,溫度差基本可以控制在0.5℃以內(nèi),更有利于運動員滑出好成績,。

打造“最快的冰”是個系統(tǒng)工程,,需要多部門協(xié)作,精確調(diào)整制冷機組參數(shù),、控制水的純度和硬度以及速滑館內(nèi)的溫濕度等,。

“我剛開始覺得制冰可能不是很難,覺得把水澆到地上,,溫度一下來就凍成冰了,。其實要先澆底冰,然后噴漆,,再一遍一遍澆水,,使它一層一層鋪起來達到一定厚度才行。包括修冰,,要不斷找平,,然后不斷地修。”全程參與國家速滑館制冰工作的“制冰訂單班”學(xué)生感慨道,。

“冰水轉(zhuǎn)換”“消毒機器人”“‘百米級,、分鐘級’精準(zhǔn)氣象預(yù)報”“100%‘綠電’供應(yīng)”……科技為北京冬奧增添了別樣的光彩,讓“科技冬奧”成色十足。

火,,是溫暖,,是希望,也是人類文明的一道曙光,。

還有30天,,奧林匹克之火將再次在國家體育場“鳥巢”上空燃起,世界各地的冰雪運動員將在北京冬奧的舞臺上展現(xiàn)“更快,、更高,、更強——更團結(jié)”的奧林匹克精神。

為展現(xiàn)冬奧火炬靈動飄逸的美感,,北京冬奧會火炬“飛揚”一改過去采用金屬隔斷“奧運圣火”與火炬外殼的設(shè)計,,以火炬外殼為容器,將“奧運圣火”直接置于其中燃燒,。這也就意味著火炬外殼必須能夠耐住800℃氫氣燃燒的高溫,。

要做到“輕、固,、美”,,首選使用碳纖維復(fù)合材料制作。但是,,“碳纖維復(fù)合材料最大的問題是,,跟它相配的樹脂不耐高溫,一般就200℃左右,。而我們面臨的任務(wù)是要達到800℃,,甚至更高的溫度。這是最大的難點和創(chuàng)新點,。”相關(guān)工作人員這樣說道,。

為攻克一系列難題,高校,、科研院所和科創(chuàng)企業(yè)協(xié)同努力,,解決了碳纖維復(fù)合材料在極端條件下的應(yīng)用瓶頸,實現(xiàn)了火炬外殼在高于800℃的氫氣燃燒環(huán)境中正常使用,。

作為凝聚人類美好愿景的重要載體之一,,“飛揚”的設(shè)計,既展現(xiàn)了時代創(chuàng)新的科技感,,又展現(xiàn)著中華傳統(tǒng)文化的魅力,,帶給人們信心、溫暖和希望,。

時光印證奮進的足跡,。

世界期待中國,,中國做好了準(zhǔn)備。讓我們一起向未來,!