熱解讀|從滄州旱堿地麥田,,讀懂總書記強調(diào)的這個“主動權”

熱解讀立夏已過,,小滿將至。行走于燕趙大地,,一望無垠的綠色麥田里,,一株株頎秀的麥苗拔節(jié)向上,長勢喜人,,煥發(fā)盎然生機,。

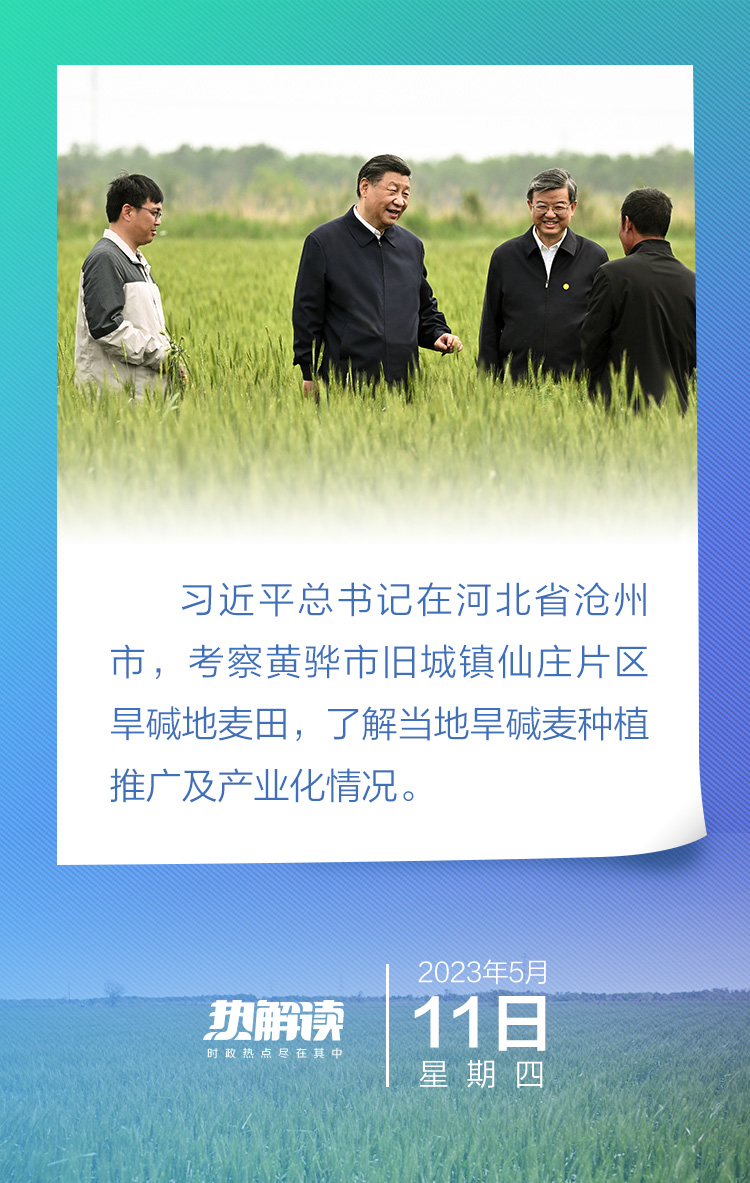

5月11日,習近平總書記來到河北省滄州市考察調(diào)研,???span id="mphxerk80ooy" class="red">書記沿著田埂走進旱堿地麥田,向農(nóng)民和農(nóng)技人員現(xiàn)場了解當?shù)睾祲A麥種植推廣等情況,,再次彰顯了對糧食安全這一“國之大者”的關注,。

食為政首,,糧安天下,。糧食生產(chǎn)和安全始終是習近平總書記高度重視,、時刻關心的問題。“只有把牢糧食安全主動權,,才能把穩(wěn)強國復興主動權,。”2022年12月23日,總書記在中央農(nóng)村工作會議上的講話言猶在耳,。

牢牢把住糧食安全主動權,,關鍵是要保糧食生產(chǎn)能力。黨的二十大報告提出,,“全方位夯實糧食安全根基”,,“確保中國人的飯碗牢牢端在自己手中”。落實這些重要要求,,今年中央一號文件明確提出:“全方位夯實糧食安全根基,,強化藏糧于地、藏糧于技的物質(zhì)基礎,。”

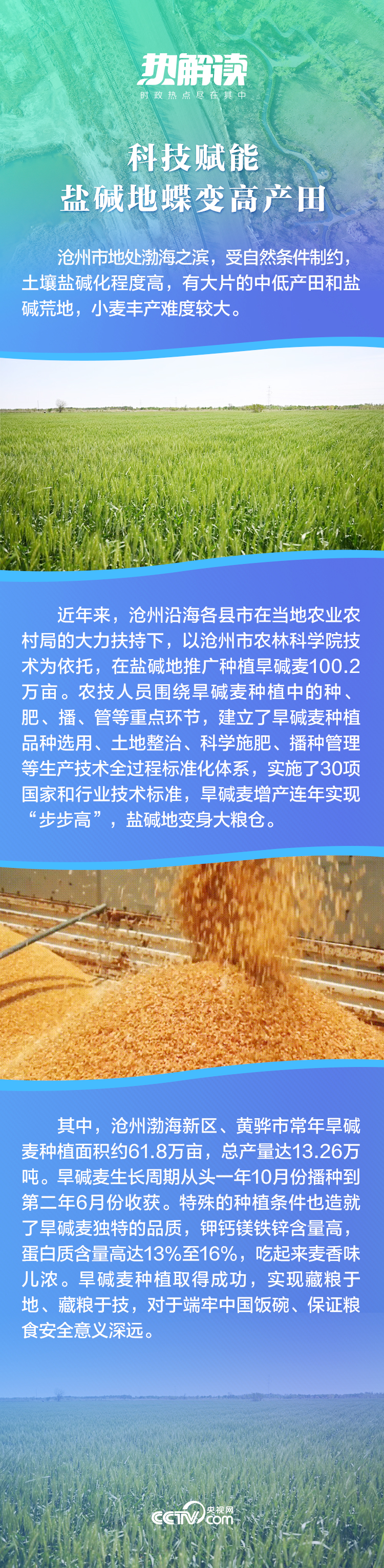

在滄州,,當?shù)乩习傩湛谥械暮祲A地,就是人們熟知的鹽堿地,,它被稱為“地球之癬”,,治理難度大。端穩(wěn)“中國飯碗”,,綜合利用鹽堿地是實施“藏糧于地”戰(zhàn)略的一塊重要“拼圖”,。

我國有15億畝鹽堿地,這是一筆“沉睡”的財富,,是實現(xiàn)糧食增產(chǎn)的“潛在糧倉”,。習近平總書記強調(diào):“開展鹽堿地綜合利用對保障國家糧食安全、端牢中國飯碗具有重要戰(zhàn)略意義,。”回望滄州腳下這片鹽堿地上的滄桑巨變,,我們能更加真切地感受到這一重要論斷的分量。

黨的十八大以來,,習近平總書記在考察調(diào)研時多次深入田間地頭,,察墑情、看苗情,、問收成,。總書記高度關注我國鹽堿地生態(tài)保護和綜合利用情況,,強調(diào)挖掘鹽堿地開發(fā)利用潛力,,努力在關鍵核心技術和重要創(chuàng)新領域取得突破,,將科研成果加快轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實生產(chǎn)力。

目前,,我國根據(jù)西北灌區(qū)鹽堿地,、西北內(nèi)陸鹽堿地、東北蘇打鹽堿地,、黃淮海平原鹽堿地以及濱海鹽堿地五大鹽堿地類型,,建立了上覆下改阻鹽控鹽、暗管排水脫鹽控鹽,、耕作破土壤粘閉降鹽等數(shù)十套鹽堿土高效利用技術模式,,形成了八大體系40多項實用技術,推動鹽堿地綜合利用進入快車道,。

當前,,我國治理鹽堿地的理念發(fā)生了重要變化,從治理鹽堿地來適應作物,,到選育耐鹽堿作物來適應鹽堿地,,使鹽堿灘涂漸成豐收沃野。其中,,科學育種是“藏糧于技”背后的一篇大文章,。

習近平總書記深刻指出:“解決吃飯問題,根本出路在科技,。我國農(nóng)業(yè)科技進步有目共睹,,但也存在短板,其中最大的短板就是種子,。種源安全關系到國家安全,,必須下決心把我國種業(yè)搞上去,實現(xiàn)種業(yè)科技自立自強,、種源自主可控,。”

近年來,我國積極推進種業(yè)科技體制改革,,搭建種業(yè)科技創(chuàng)新平臺,,促進科研成果轉(zhuǎn)化,加快選育一批高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)多抗的新品種,。

在山東,,國家鹽堿地綜合利用技術創(chuàng)新中心、鹽堿地生物資源與評價利用重點實驗室等11個創(chuàng)新平臺相繼創(chuàng)建,,培育耐鹽堿新品種200余種,。

在寧夏,科研人員在河套平原鹽堿地上選育了枸杞,、玉米,、水稻,、葡萄等耐鹽堿新品種,給白茫茫的鹽堿地“披”上了多彩外衣,。

在吉林,,科研人員通過分子設計育種與傳統(tǒng)育種手段先后培育出“東生”系列大豆新品種31個,分別滿足高產(chǎn),、優(yōu)質(zhì),、高脂,、早熟和耐鹽堿等需求,。

…………

從渤海之濱到嫩江之畔,從河套平原到天山南北,,曾經(jīng)沉寂的大片鹽堿地上鳴奏出生產(chǎn),、生活、生態(tài)和諧發(fā)展的交響曲,。

放眼廣袤田疇,,新的豐收正在生根發(fā)芽。實踐充分證明,,中國人有能力解決吃飯問題,,更有決心牢牢把住糧食安全的主動權,為中國經(jīng)濟社會發(fā)展行穩(wěn)致遠奠定堅實根基,。