和總書記面對面|兩個(gè)行當(dāng),,一顆匠心

古都洛陽,,亙古亙今。文明積淀于斯,,活力迸發(fā)于此,。

5月19日下午,習(xí)近平總書記來到這里考察調(diào)研,。在河南洛陽軸承集團(tuán)股份有限公司和龍門石窟兩個(gè)考察點(diǎn),,總書記同企業(yè)職工、文保工作者親切交流,。

新華社記者 燕雁 攝

新華社記者 謝環(huán)馳 攝

兩個(gè)群體,,一個(gè)致力于現(xiàn)代工業(yè)基礎(chǔ)零部件生產(chǎn),著力以過硬的工藝技術(shù)“轉(zhuǎn)動(dòng)”中國、“推動(dòng)”世界,;一個(gè)專注于文物保護(hù)與修復(fù),,“板凳甘坐十年冷”,只為留住歷史記憶,、守護(hù)文脈傳承,。

兩份職業(yè),看似在現(xiàn)代與古樸,、耕耘未來與對話過去的兩端,,守的卻是同一顆“匠心”。

在洛軸集團(tuán),,習(xí)近平總書記走到企業(yè)智能工廠的生產(chǎn)線時(shí),操作工尹雙陽正在和工友們熱烈討論著技術(shù)問題,。

兩個(gè)圓環(huán),、一些鋼珠、一個(gè)保持架,,軸承從誕生之初,,基本原理沒有大的變化。“我們一次次討論切磋,、試驗(yàn)攻關(guān),,為的就是讓這個(gè)機(jī)械‘關(guān)節(jié)’精度更高、穩(wěn)定性更強(qiáng),。”

從18歲當(dāng)學(xué)徒到如今的老師傅,,最好的年華獻(xiàn)給軸承行業(yè),在尹雙陽看來,,一行簡歷就能概括的職業(yè)生涯是匠心的純度,,“頭發(fā)絲的七十分之一”則是匠心的精度。

“在磨削加工軸承時(shí),,選什么刀具,、在哪里下刀都有講究,多一刀,、少一刀,,往往帶來大約千分之二毫米的誤差。”尹雙陽說,,這些肉眼看不到的小問題,,放在每分鐘幾千轉(zhuǎn)的軸承上可了不得。“什么是好工匠,?細(xì)節(jié)里見真章,。”

近日,尹雙陽走在洛軸集團(tuán)生產(chǎn)線上,。新華社記者 李嘉南 攝

對于洛軸的員工來說,,細(xì)節(jié)是決定成敗的關(guān)鍵,;而對于龍門石窟文保工作者來說,細(xì)節(jié)本身就是歷史的承載,。

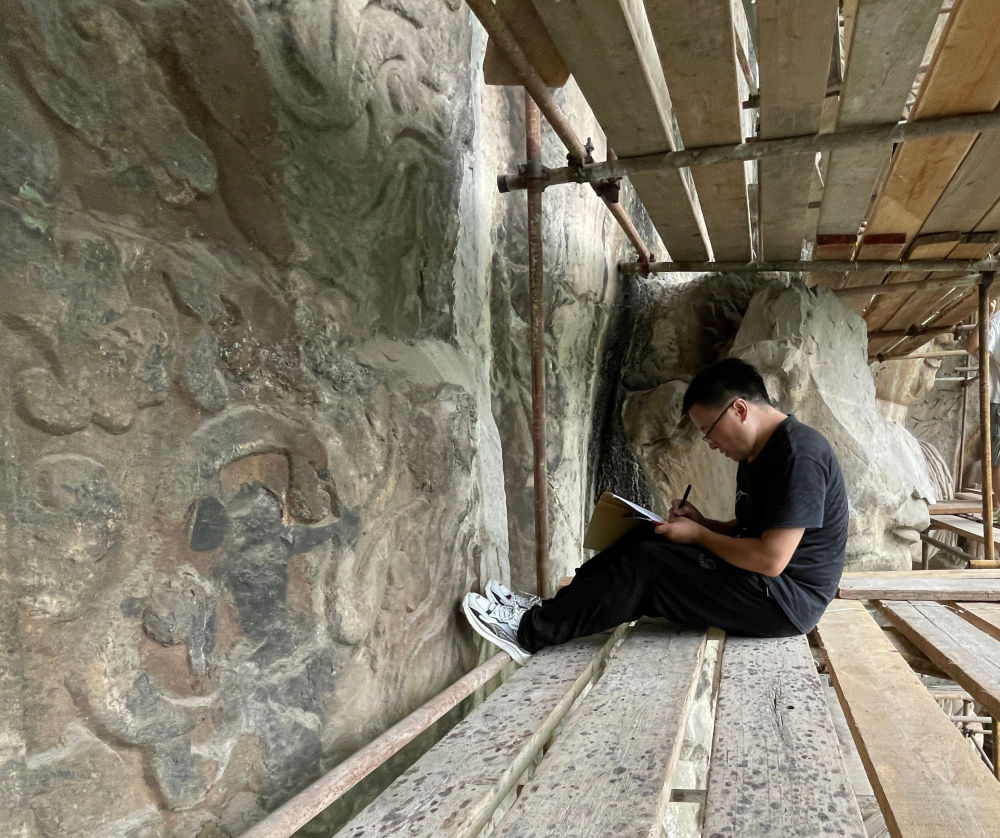

習(xí)近平總書記來到龍門石窟時(shí),,龍門石窟研究院考古研究中心工作人員谷宏耀正和其他部門同事共同對石窟進(jìn)行調(diào)查記錄。

谷宏耀負(fù)責(zé)的工作是考古測繪,,需要把窟龕里的每一個(gè)細(xì)節(jié)原原本本地記錄下來,。一個(gè)三米高的大龕,即使在專業(yè)儀器的幫助下也要花七八天時(shí)間才能完成初步繪制,。

谷宏耀學(xué)美術(shù)出身,,一開始對文物保護(hù)“不感冒”。“畫完一個(gè)大龕,,邊上又是一個(gè),,抬頭一看,還有無數(shù)小龕,。2300多個(gè)窟龕,,我那時(shí)候想,這猴年馬月才能畫完啊,。”

可畫著畫著,,他慢慢發(fā)現(xiàn)每一條衣褶、每一個(gè)紋飾都內(nèi)含乾坤,。“我鉆了進(jìn)去,,開始站在千百年前工匠的角度,揣摩他們的設(shè)計(jì),,這好似一種跨時(shí)空的對話,。”

那時(shí)的匠人,一鑿一刻,、一筆一劃,,不辭其細(xì)以成其大。如今,,谷宏耀和同事們潛心護(hù)寶,,不厭其煩、久久為功,。

谷宏耀在龍門石窟進(jìn)行考古調(diào)查,。(受訪者供圖)

守匠心,不是為了因循守舊,、固步自封,,而是要摒棄“匠氣”,在堅(jiān)守中實(shí)現(xiàn)突破創(chuàng)新。

習(xí)近平總書記此次考察期間,,了解了洛軸集團(tuán)各種類型軸承產(chǎn)品的性能和用途,。其中有一款產(chǎn)品,讓尹雙陽特別自豪——

那是一款風(fēng)力發(fā)電主軸承,,每轉(zhuǎn)動(dòng)一圈可發(fā)電超34千瓦時(shí),。

幾年前,這類大功率風(fēng)電主軸承由于壁薄,、易變形等技術(shù)難題,,難以實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化。老尹和工友們反復(fù)推敲,、調(diào)整工裝工藝,、反復(fù)試驗(yàn),最終突破了“卡脖子”難題,。軸承交付裝機(jī)后,,已成功抵御四次超強(qiáng)臺風(fēng)的沖擊。

圖中左側(cè)軸承為尹雙陽參與攻關(guān)制作的大功率風(fēng)電主軸承樣品,。新華社記者 李嘉南 攝

對于谷宏耀和他的同事們來說,歷史文化遺產(chǎn)要在與時(shí)俱進(jìn)中守護(hù),。

谷宏耀20年前入職時(shí),,測繪靠的是一雙手、一支筆,、一張圖紙,,費(fèi)時(shí)費(fèi)力。如今,,在三維數(shù)字成果的基礎(chǔ)上進(jìn)行初步繪制,,再核對、精修,,大大提升了工作效率,。

使用輕薄的碳纖維3D打印制作龕檐,避免雨水直接沖刷造像,;運(yùn)用探地雷達(dá)探測,、紅外成像等新技術(shù)、新方法,,精準(zhǔn)勘查裂隙和滲漏水點(diǎn)位置……龍門石窟的文保人員不斷提升保護(hù)理念,、持續(xù)優(yōu)化保護(hù)水平,歸根結(jié)底為了一個(gè)目的,,讓文明的印記留得久一點(diǎn),、再久一點(diǎn)。

4月10日,龍門石窟研究院工作人員(右)與武漢大學(xué)文化遺產(chǎn)智能計(jì)算實(shí)驗(yàn)室團(tuán)隊(duì)成員一同對龍門石窟魏字洞進(jìn)行高清攝影掃描,。新華社記者 李嘉南 攝

匠者,,精湛極致也?!对娊?jīng)》中“如切如磋,、如琢如磨”的詩句吟誦千年。歲月流轉(zhuǎn),,技術(shù)更迭,,匠心不改。

夜幕降臨,,龍門石窟的造像在燈光輝映下更顯恢弘,。

“總書記叮囑我們要把這些中華文化瑰寶保護(hù)好、傳承好,、傳播好,。我想,這崖壁上的瑰寶之所以珍貴,,就是因?yàn)樗鼈儾粌H是悠久文脈的承載,,更是匠心匠魂的見證。”谷宏耀說,。

習(xí)近平總書記走過的洛軸集團(tuán)智能工廠,,又一批高精度的軸承產(chǎn)品已完成生產(chǎn)線上裝配流程,“整裝待發(fā)”,。

“總書記說要繼續(xù)把制造業(yè)搞好,,培養(yǎng)大批高素質(zhì)人才。作為廠里的老人,,我要發(fā)揮傳幫帶的好傳統(tǒng),,把自己攢了幾十年的經(jīng)驗(yàn)全都傳授給年輕人,讓他們站在我們的肩膀上練就真本領(lǐng),。”尹雙陽說,。