和人民在一起丨走出致富路 過上好日子

“山溝溝能走出致富路,、過上好日子,,靠的是政策好、人努力,、天幫忙,。這里能做到的,其他地方也應(yīng)該能做到,。”

9月14日,,正在陜西榆林考察的習(xí)近平總書記來到綏德縣郝家橋村,鼓勵鄉(xiāng)親們繼續(xù)發(fā)揚優(yōu)良傳統(tǒng),,感黨恩,、聽黨話、跟黨走,,敢為人先,、奮力拼搏,努力把郝家橋村建設(shè)成為鄉(xiāng)村振興的楷模,。

2020年全國兩會“下團組”時,,習(xí)近平向委員們回憶起40多年前在陜北農(nóng)村插隊時與村民的一段難忘對話。

“我那時餓著肚子問周圍的老百姓,,你們覺得什么樣的日子算幸福生活,?他們講了幾個心愿。”

委員們紛紛放下筆,,專注傾聽,。

“第一個目標是希望不再要飯,能吃飽肚子,。別管吃什么,,半年糠菜半年糧也好。再進一步,,當?shù)氐耐猎捊谐?lsquo;凈顆子’,,就是能吃上純高粱米、玉米面,。第三個目標,,他們認為那就高不可攀了,‘想吃細糧就吃細糧,,還能經(jīng)常吃肉’,,說是‘下輩子的愿望’,。”習(xí)近平總書記動情地講述了鄉(xiāng)親們的心愿。

40多年后,,鄉(xiāng)親們的生活發(fā)生了翻天覆地的變化,。

“山溝里把溫棚建,荒山變成花果園,,修學(xué)校,、幼兒園、老年人修個幸福院……兩不愁三保障,,家家戶戶過小康,。” 郝家橋村村民自編的順口溜生動描繪了陜北鄉(xiāng)村的巨變。

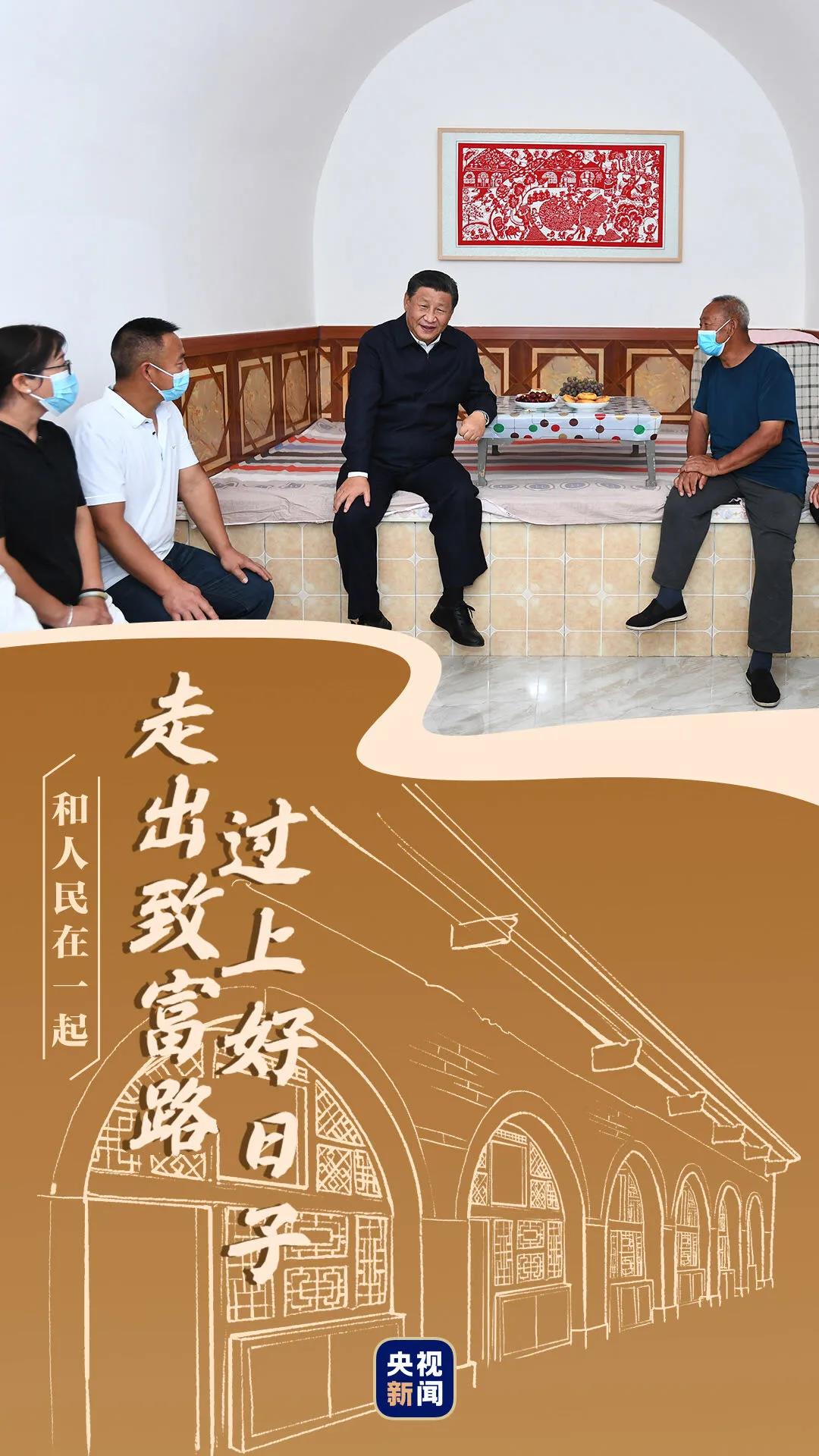

“看到你們一家人日子越過越好,、人丁興旺,,我感到很欣慰。”在郝家橋村,,總書記走進村民侯志榮家,,和他話起了家常。

侯志榮一家曾經(jīng)因病致貧,。前幾年,,侯志榮住的窯洞歷經(jīng)風(fēng)吹雨打,成了危房,。

“我現(xiàn)在已經(jīng)脫貧了,,過上了美好的生活,,吃穿不愁,,特別幸福。”如今,,侯志榮一家人住進了堅固敞亮的石窯房,,窯內(nèi)幾盆鮮花傳遞出主人對美好生活的情趣。

黨的十八大以來,,郝家橋村成立了村集體經(jīng)濟股份合作社,,建成了生態(tài)果園、溫室大棚,,湖羊和生豬養(yǎng)殖場,、光伏電站等,形成了集現(xiàn)代農(nóng)業(yè),、規(guī)模養(yǎng)殖,、光伏發(fā)電、鄉(xiāng)村旅游為一體的特色產(chǎn)業(yè)體系,。

陜西歷史悠久,,文化遺產(chǎn)豐厚,。綏德是黃土文化的重要發(fā)源地之一,孕育發(fā)展了優(yōu)秀的民間藝術(shù),。

綏德平安書,、剪紙、民歌,、泥塑,、陜北秧歌……這些非物質(zhì)文化遺產(chǎn)展現(xiàn)了陜北人民的熱情、質(zhì)樸,、豪邁,。

習(xí)近平總書記指出,要保護好,、傳承好,、利用好老祖宗留下來的這些寶貝。找到傳統(tǒng)文化和現(xiàn)代生活的連接點,,不斷滿足人民日益增長的美好生活需要,。

高亢嘹亮、深情悠長,,陜北嗩吶奏響了黃土高坡上的幸福旋律,。

“站在最大多數(shù)勞動人民的一面”,在陜西綏德地委舊址,,一面2米多高的展架格外醒目,,上面展示著毛澤東的題詞。習(xí)近平總書記在地委舊址參觀專題展陳時指出:

“中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)人民取得革命勝利,,是贏得了民心,,是億萬人民群眾堅定選擇站在我們這一邊。我們要繼承發(fā)揚革命傳統(tǒng)和優(yōu)良作風(fēng),,始終把人民利益放在最高位置,。”

擲地有聲的話語,回蕩在黃土高坡,,也鼓舞著中國廣袤土地上的億萬百姓,。